阿久比町の墓じまい 〜変わりゆく時代と家族の絆〜

私の家では、毎年年末にお墓掃除に行って、年始には家族揃ってお墓参りに行くという習慣があります。そのお墓参りの時に、ふと気になることがあります。それは、以前よりもお墓の管理に悩まれているご家族の話を耳にすることが多くなったということです。

特に愛知県知多郡阿久比町のような、自然豊かで住みやすい街では、高齢化の進行とともに、お墓の継承について考える機会が増えています。今回は、阿久比町の現状を踏まえながら、墓じまいについて分かりやすく解説していきます。

阿久比町って

どんな街?

阿久比町は愛知県知多半島のほぼ中央部に位置する、人口約2万8千人の町です。名古屋市中心部や中部国際空港まで約30分という利便性を保ちながら、阿久比川を軸にその両側に農地が広がり、住宅地と田園風景が調和したみどり豊かで快適な住環境を有するまちとして知られています。

町をあげて1983年(昭和58年)より様々な取り組みを行い、「自然と人間の共生 ホタルを守ろう」を合言葉に「ホタル飛び交う住みよい環境づくり」を目指しており、環境への配慮が行き届いた住みやすい街です。

阿久比町の人口動態

から見える変化

高齢化の現状

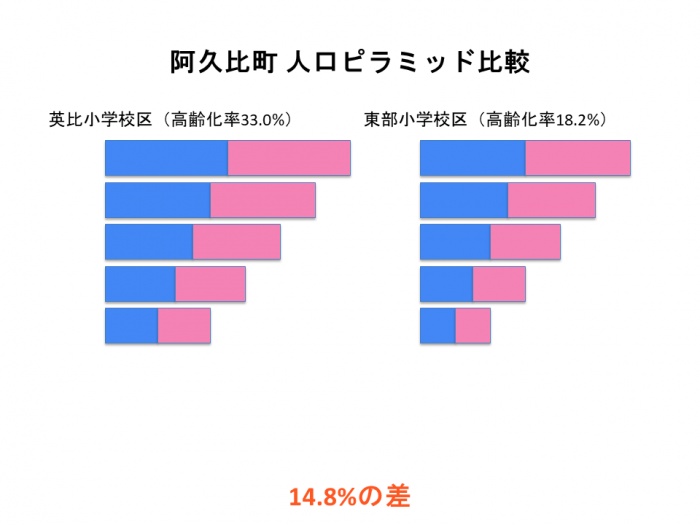

令和元年の住民基本台帳に基づいた阿久比町の高齢化率は25.6%となっており、4人に1人が65歳以上という状況です。しかし、興味深いことに地域差があります。

校区別の高齢化の状況に大きな差異があり、高齢化率の最も高い英比小学校区(33.0%)と最も低い東部小学校区(18.2%)では14.8%の差があるのです。これは、東部小学校区において大規模宅地開発による若い世代の転入があったためです。

社会の変化と家族のつながり

転入者は20代から30代までの男女が多く、その子どもである0歳から4歳までの転入も多いという状況から、若い世代が阿久比町を住みやすい街として選んでいることが分かります。

一方で、女性の年齢階級別労働力率をみると、全国に比べて、本町は各年齢層の労働力率が20代後半~40代前半の結婚・出産・子育て期に労働力率が一旦低下する「M字カーブ傾向」が顕著にみられます。これは、子育て世代の女性が働きながら家事や介護、そしてお墓の管理まで担うことの大変さを物語っています。

墓じまいが増えている理由を考えてみましょう

そもそも「墓じまい」とは何でしょうか?

墓じまいとは、先祖代々受け継がれてきたお墓を整理し、ご遺骨を別の場所に移すことです。これは決して先祖を大切にしない行為ではありません。むしろ、現代の家族の状況に合わせて、無理なく供養を続けるための選択肢の一つなのです。

墓じまいは新しい宗教行為

なのかもしれません

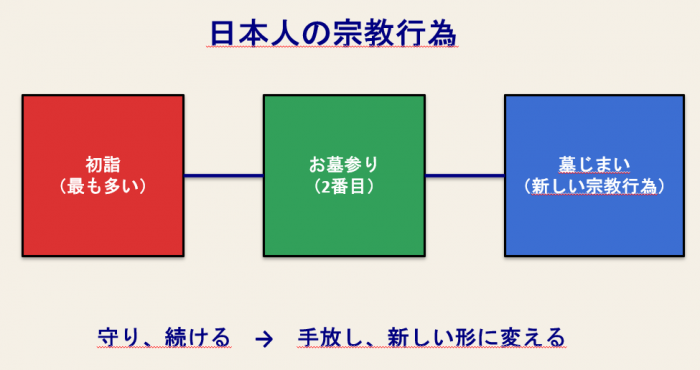

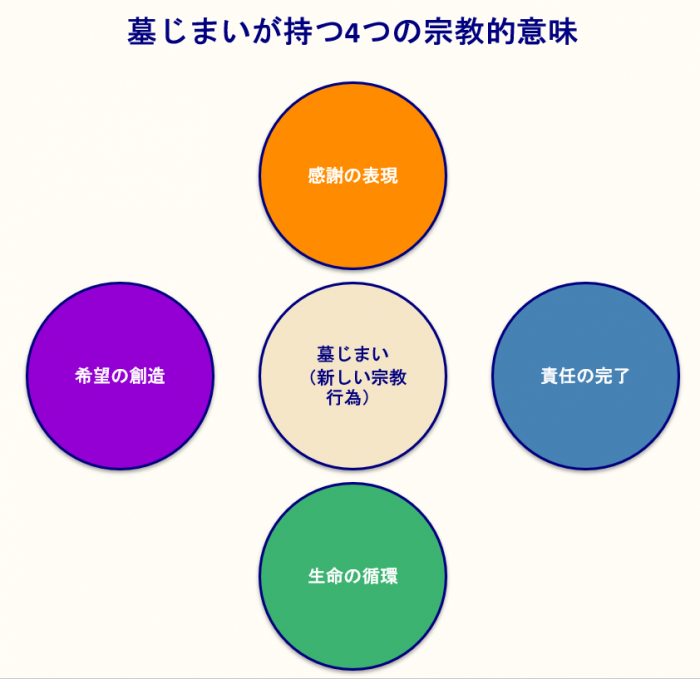

実は、墓じまいという行為を改めて考えてみると、これは現代社会が生み出した新しい宗教行為の一つではないでしょうか。

従来の宗教行為といえば、お墓参りや法事など、既にあるものを「守り、続ける」ことが中心でした。しかし墓じまいは、故人への想いを大切にしながらも「手放し、新しい形に変える」という、これまでにない宗教的な意味を持つ行為だと考えることができます。

この考え方は、決して伝統を軽視するものではありません。むしろ、故人への敬意と感謝の気持ちを込めて、現代の生活スタイルに合った新しい供養の形を創り出す、積極的で建設的な宗教行為として捉えることができるのです。

阿久比町のような自然と共生する地域では、この「新しい宗教行為」としての墓じまいが、地域の環境や文化と調和しながら行われることが重要です。

阿久比町で

墓じまいを考える理由

1. 継承の不安 未婚率は国・県と比べ低いが、男性の未婚率は女性と比べ高い状況があります。また、子どもがいても県外や遠方に住んでいる場合、お墓の管理が困難になることがあります。

2. 生活スタイルの変化 名古屋や東京などへ転出する若い世代が増える中、お墓参りの回数が減少し、管理が行き届かなくなるケースがあります。

3. 体力的な負担 高齢になるにつれて、定期的なお墓の清掃や管理が体力的に困難になることがあります。

阿久比町で墓じまいを考えるときのポイント

手続きの流れを

理解しましょう

墓じまいには、阿久比町役場での手続きが必要です。主な流れは以下の通りです:

- 改葬許可申請書の提出 阿久比町役場に改葬許可申請書を提出します。

- 埋蔵証明書の取得 現在のお墓の管理者から埋蔵証明書を発行してもらいます。

- 新しい納骨先の確保 ご遺骨の新しい安置場所を決めておく必要があります。

- 墓石の撤去 専門業者による墓石の撤去と墓地の整地を行います。

費用の目安について

墓じまいにかかる費用は、お墓の規模や立地条件によって大きく異なりますが、一般的には以下のような費用がかかります:

- 行政手続き費用: 数千円程度

- 墓石撤去費用: 10万円~30万円程度

- 新しい納骨先の費用: 5万円~250万円程度(選択する方法により大きく異なります)

阿久比町ならではの

選択肢

阿久比はなえみ墓園という

安心の選択

阿久比町宮津の谷性寺には、将来に不安を残さない「阿久比はなえみ墓園」があります。この墓園の特徴は、いつかお墓を見ていく人がいなくなっても大丈夫という点です。

阿久比町宮津の谷性寺内にある「阿久比はなえみ墓園」。将来の継承不安を解消する新しいタイプの墓園として注目されています。

見ていく人がいなくなってしまったお墓はこちらでお片付けをし、お骨は寺院様の合祀墓に移して永代供養させていただくところまでがセットになっているため、将来の不安を解消することができます。

地域密着のサポート体制

阿久比町には、地域に密着した専門業者のサポートがあります。例えば、矢田石材店は愛知県岡崎市で創業70年の歴史を持ち、阿久比町の谷性寺と一緒に阿久比はなえみ墓園を運営するなど、阿久比町に深いつながりを持つ石材店です。

建設業許可を取得し、お墓ディレクター1級・2級が在籍する県下最大規模の石材店として、墓じまいから新しい供養の形まで、包括的なサポートを提供しています。

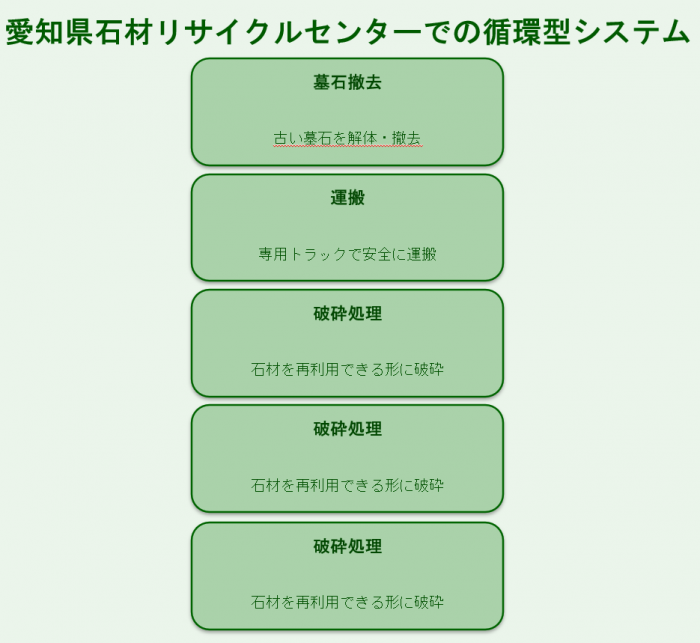

環境への配慮も忘れずに

墓じまいで出る石材についても、愛知県石材リサイクルセンターは、近年増加の一途を辿る「墓じまい」に伴う墓石材廃棄に対応するため、不要となった石材を産業廃棄物として破砕処理し、道路などの路盤材(砕いた石や砂利)として再資源化する施設があります。

これにより、循環型社会の形成を促進し環境負荷の低減を実現することができ、阿久比町の環境への取り組みとも合致します。

お墓参りの心を

大切にしながら

日本人の宗教行為として

大切なお墓参り

日本人の宗教行為として最も多いとされているのが「初詣」で、続いて「墓参り」が二番目となります。そして近年、この二つに加えて「墓じまい」という新しい宗教行為が加わってきたのではないでしょうか。

お墓参りが「故人とのつながりを確認し、感謝を伝える」宗教行為だとすれば、墓じまいは「故人への最後の敬意を表し、新しい供養の形に託す」宗教行為と考えることができます。

お墓参りは一年中何回も行うことができますが、墓じまいは人生で一度だけの、とても重要な宗教的決断です。だからこそ、この新しい宗教行為に向き合うときは、十分な準備と心構えが必要なのです。

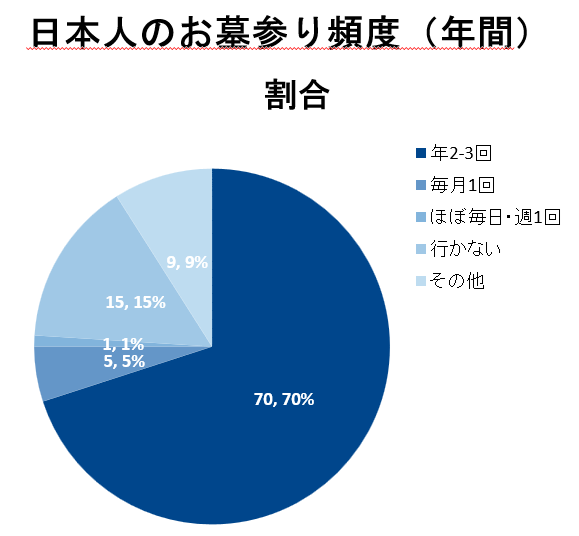

平均すると一年に2回から3回の方が一番多く、全体の70パーセントを占めているお墓参りの習慣を大切にしながらも、時代の変化に合わせて新しい供養の形を選択することは、現代を生きる私たちにとって自然な宗教的営みと言えるでしょう。

新しい宗教行為としての

墓じまいのタイミング

お墓参りのタイミングについて一番多いのはお盆、二番目が春秋のお彼岸、三番目に故人様の命日、そして四番目がお正月となっています。

一方で、墓じまいのタイミングは全く異なります。多くの場合、人生の節目や家族の状況の変化に合わせて行われます。例えば、定年退職を機に、子どもの独立を機に、自分自身の健康状態を考慮して、といった具合です。

これは、墓じまいが単なる「お墓の処分」ではなく、人生を振り返り、残りの人生をどう生きるかを考える深い宗教的行為である証拠とも言えるでしょう。

しかし、これらのデータやタイミングにとらわれることなく、お墓参りは行きたくなった時に、墓じまいは必要だと感じた時に、それぞれの想いに従って行うことが大切です。気構えることなく、自然な気持ちで向き合っていただきたいと思います。

地域の方々と一緒に

考える墓じまい

ご住職のとの対話

谷性寺の歴史は、菅原道真の子孫といわれる新海氏が築いた柳審城が、阿久比町内の宮津地区にあったと考えられています。天文12(1543)年に水野氏に攻められて落城し、生き残った城主が世の栄枯盛衰を嘆いて建てたお寺が、谷性寺の前身だと伝わっています。

このような長い歴史を持つお寺の住職の方々も、現代の家族の状況を理解し、様々な供養の形を提案してくださいます。墓じまいについて悩まれている場合は、まず地域のお寺の住職に相談してみることをお勧めします。

新しい供養の形

「お寺でおみおくり」

矢田石材店では、お寺でのお葬式をサポートする「お寺でおみおくり」という取り組みも行っています。本堂には長年、拝まれてきたご本尊がまつられ、祭壇があります。その厳かな雰囲気に包まれて、故人との惜別の時間を過ごすことができます。

このように、地域に根差したお寺での供養の形も見直されており、家族の絆を大切にしながら新しい時代に対応した選択肢が広がっています。

まとめ:

新しい宗教行為としての墓じまいと、

お墓参りを通して

生きていく活力を

日本のお墓参りについて、回数や時間を競うのではなく、人それぞれ自分自身の思うままに足を運び、お墓参りを通して生きて行く活力を得られれば、それで良いのではないかと思います。

そして、墓じまいという新しい宗教行為についても同じことが言えます。これは決して先祖を軽んじる行為ではなく、現代を生きる私たちが、故人への感謝と敬意を込めて行う、新しい形の宗教的営みなのです。

宗教行為としての

墓じまいが持つ意味

墓じまいを新しい宗教行為として捉えると、以下のような深い意味が見えてきます:

感謝の表現: 長年お墓を守ってきた先祖や故人への最後の感謝を表す行為 責任の完了: 現世代が果たすべき供養の責任を、新しい形で次世代に引き継ぐ行為

生命の循環: 石材をリサイクルすることで、自然の循環に戻すという環境への配慮を含んだ行為

希望の創造: 将来への不安を取り除き、新しい供養の形で希望を創り出す行為

阿久比町には、この新しい宗教行為としての墓じまいを支える環境が整っています。阿久比はなえみ墓園のような将来に不安のない墓園、地域に密着した専門業者のサポート、環境に配慮したリサイクルシステムなど、地域全体で家族の想いを支える体制があります。

お墓という場所は争いの場ではなく、自己を見つめ、他者を認める共存の場であってほしいと考えています。そして墓じまいという新しい宗教行為も、同じように共存と調和の精神に基づいて行われるべきだと思います。

墓じまいについて悩まれている方は、一人で抱え込まず、この新しい宗教行為の意味を理解している地域の専門家や住職の方々と相談しながら、最適な選択を見つけていただければと思います。それは、きっと故人にとっても、残された家族にとっても、最も良い供養の形となることでしょう。

参考文献

- 阿久比町人口ビジョン(令和3年3月)

- 阿久比町公式ウェブサイト

- 阿久比はなえみ墓園公式ウェブサイト

- 矢田石材店公式ウェブサイト

お問い合わせ 墓じまいや供養について詳しく知りたい方は、地域の専門業者にお気軽にご相談ください。阿久比町周辺では、建設業許可取得済み、お墓ディレクター1級・2級在籍の矢田石材店が、皆様のご相談をお待ちしています。