スタッフ紹介

代表 矢田 敏起亡くなった方への想いを忘れてはいけない

【プロフィール】 愛知県岡崎市出身。先祖代々石工の家系である、矢田石材店の長男として生まれる。 【著書のご紹介】

お墓参りにおける作法や守らなければいけないルール、効果の上がる参拝方法などを紹介するとともに、お墓参りが人間の心にどのように作用するか、どのような良い影響を与えるかを一冊の本にしました。ご興味がある方はぜひご覧になってみてください。 |

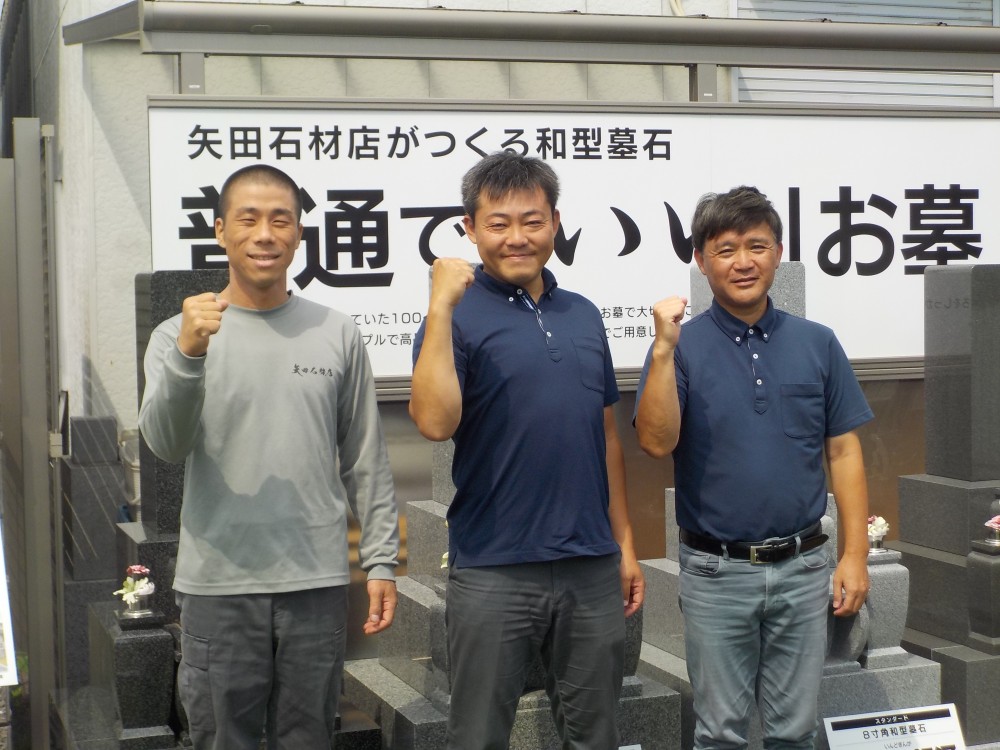

矢田石材店はこんな会社です

技術部

仕事内容

石材加工 墓石設置工事 墓園造成

メンバー紹介

技術部 リーダー Y

〇自己紹介

技術部部長

〇やっている仕事

墓石工事全般

〇好きなモノ、コト

猫 可愛い チョコレート 美味しい

〇休日の過ごし方

妻と買い物

技術部 T

〇自己紹介

スポーツ全般好きです。

〇やっている仕事

墓石の建立、基礎、解体、はなえみ墓園造成など

〇好きなモノ、コト

小学生からやっているサッカーが好きです。

〇休日の過ごし方

ほぼほぼ妻と出掛けている。

技術部 H

〇自己紹介

海外旅行好きで好奇心旺盛な入社3年目。

ラテン文化と言語に興味があります。

〇やっている仕事

墓石の建立、基礎工事、はなえみ墓園造成作業

〇好きなモノ、コト

・海外旅行

これまでに24ヶ国への旅行、今後いくつまで訪問国を増やせるのか楽しみです。

〇休日の過ごし方

Netflixを見てます。

技術部 F

〇自己紹介

入社して1年経ちました。

〇やっている仕事

お墓を建てたり、解体撤去等の工事をしています。

〇好きなモノ、コト

アニメ、お酒

〇休日の過ごし方

アニメを観たりしています。

技術部 M

〇自己紹介

徳島県出身の32才です。

〇やっている仕事

墓石の建立

〇好きなモノ、コト

映画鑑賞

〇休日の過ごし方

映画見に行ってます。

はなえみ事業部

仕事内容

はなえみ墓園の販売・管理運営

メンバー紹介

はなえみ事業部 リーダー I

〇自己紹介

この業界に入って7年になります。

日々変化があるので楽しいです。

〇やっている仕事

はなえみ関係全般

〇好きなモノ、コト

インドアもアウトドアも好きです。

実はピアノも好きです。

〇休日の過ごし方

3歳の息子と遊んでいます。

はなえみ事業部 I

〇自己紹介

人と会話することで、毎日元気と楽しみをもらっています。いつも笑顔を絶やさないよう日々精進しています。入社6年目です。

〇やっている仕事

はなえみ墓園の案内会やお寺様へのご挨拶。

〇好きなモノ、コト

野球。ドームの一塁側応援席で応援歌を大声で唄うことです。

〇休日の過ごし方

愛犬と散歩。

はなえみ事業部 O

〇自己紹介

三重県出身、名古屋市在住の入社4年目です。

〇やっている仕事

はなえみ墓園の販売・管理、お客様・寺院様対応など。

〇好きなモノ、コト

ライブに行くこと、ラーメン屋開拓。

〇休日の過ごし方

最近は出かけるかひきこもるかの二択です。

はなえみ事業部 S

〇自己紹介

入社してちょうど一年です。ダイエット中です

〇やっている仕事

東三河に8か所あるはなえみ墓園の営業、管理を担当しています。

〇好きなモノ、コト

食べること、音楽鑑賞が好きです。生きてく上で欠かせません。

〇休日の過ごし方

古着を買いに行ったり、ライブハウスで見たり歌ったりしています。

はなえみ事業部 H

〇自己紹介

静かにのんびり暮らしています。

〇やっている仕事

寺院へのはなえみ墓園の提案と新規経営許可申請など行政との調整。

〇好きなモノ、コト

陰キャ生活と静かな場所巡り。

〇休日の過ごし方

ダラダラしている。

はなえみ事業部 H

〇自己紹介

静かにのんびり暮らしています。

〇やっている仕事

寺院へのはなえみ墓園の提案と新規経営許可申請など行政との調整。

〇好きなモノ、コト

陰キャ生活と静かな場所巡り。

〇休日の過ごし方

ダラダラしている。

〇休日の過ごし方

はなえみ事業部/植栽 I

〇自己紹介

入社7か月

初めて外に出るという仕事につきました

あっという間に時間が過ぎていきます

お花の事を色々知れて楽しいです

〇やっている仕事

はなえみ墓園の清掃、お花のお手入れ

〇好きなモノ、コト

旅行、犬、野球、手芸

〇休日の過ごし方

旅行の計画をしたり、野球を見たり、何かを作ったり…

はなえみ事業部/植栽 K

〇自己紹介

入社まだ一ヵ月です。

前職の定年後、全く違う仕事がしたくて入社させて頂きました。花の知識が無く毎日が勉強です。

〇やっている仕事

はなえみ墓園の清掃

〇好きなモノ、コト

仕事の後のグッと一杯がたまりません

〇休日の過ごし方

家庭菜園で野菜の世話をしてます

はなえみ事業部/植栽 K

〇自己紹介

何事にも、熱中、夢中になる事が悩める爺です。

〇やっている仕事

はなえみ墓園の清掃、お花の手入れをしています。

お寺様、檀家様に、CS向上の一助となればと思い。

〇好きなモノ、コト

”食べる おいしい” 情報入手すると ”行動実食” 最高!!

何事にも ”見て、さわって、食べて” 実感 ”MST”!!

〇休日の過ごし方

“大好きなゴルフ”に関する事で、仲間と談笑、練習、

ラウンドで夢中になれる時を過ごしています。

はなえみ事業部/植栽 T

〇自己紹介

宜しくお願いします

〇やっている仕事

墓園の植栽、花の手入れ、清掃

〇好きなモノ、コト

食べること、飲むこと、

花、写真を撮ること、その他沢山

〇休日の過ごし方

旅行、登山、スポーツ、その他

はなえみ事業部/植栽 M

〇自己紹介

宜しくお願い致します。

〇やっている仕事

清掃、植栽など

〇好きなモノ、コト

多種多様

〇休日の過ごし方

畑(動物、植物、魚、にわとり など)

仕事(本業)

読書

墓石事業部

仕事内容

墓石事業部ではお墓を新しく建てる事をご検討中のお客様、お墓の修繕をご検討中のお客様、お墓じまいを考えていらっしゃるお客様に対し、ご相談・ご提案~ご契約までの業務をしています。

メンバー紹介

墓石事業部 リーダー N

〇自己紹介

こんにちは。墓石事業部責任者の中山です。昨今、核家族化が進んだりご供養の形が大きく変化しお墓を建てる方が少なくなってきていますが、私たち日本人にとってお墓とは大切な文化であり、日本人としての心を体現するものの1つとして切っても切り離せないものだと考えています。ご先祖様に感謝をし、しっかりとご供養し、個人・家族の安寧を願う「心の拠り所」がお墓です。これからお墓の建立を考えていらっしゃる方、今あるお墓についてお悩みがある方、些細な事でも構いませんので私共へご相談ください。

〇やっている仕事

墓石事業部の管理運営、接客

〇好きなモノ、コト

釣り(魚とのやり取りが楽しいから)

〇休日の過ごし方

釣りをするか山登りをするか寝ています。

墓石事業部 M

〇自己紹介

本業が何なのか、年齢もよく分からない成人男性です。

〇やっている仕事

はなえみ墓園の候補地の測量や、CADを使って墓園全体の設計をメインにやらせてもらっています。

〇好きなモノ、コト

バイクに乗るのが好きですが、最近は全然乗れていません。バイクは自然や人との境界が無いので自然に還れるのが好きです。あと盆踊り。

〇休日の過ごし方

住まいの環境を整えたり、人の身体を叩いたり伸ばしたり、踊ったりしています。

墓石事業部 Y

〇自己紹介

今年で55歳になります、バリバリの中年です。体力的な衰えも感じるところはありますが

若いものには負けずで頑張っておらります。

〇やっている仕事

新規寺院開拓営業、お墓に関すること。墓じまい、リフォームやお寺からのご依頼に対応。

〇好きなモノ、コト

子供の成長を日々感じること。

〇休日の過ごし方

何もなければ買い物

寺葬事業部

仕事内容

住み慣れた、自宅のそばにあるお寺の荘厳なご本堂で「葬儀を行いたい」という方々のお気持ちを大切にし、「お寺で葬儀」を行う際のお手伝いをしております。

具体的には、訃報連絡をいただいきましたら、お亡くなりになった方のお迎え、ご安置、その後の打合せ、通夜、葬儀、葬儀後の片付け、ご自宅への後飾りの設置など、全てのことを私ども寺葬事業部「お寺でおみおくり愛知」で行っております。

「お寺で葬儀を行いたいという施主様」にご満足いただけるように。また、「ご本堂を使わせていただくご住職、坊守様」のご負担をできる限り少なくするよう心がけております。

皆様に馴染みの深いお寺様で、昔のようにしっかり、ゆっくりご家族ご親族の方をおみおくりしていただけるよう、メンバー全員で日々活動しております。

メンバー紹介

寺葬事業部 リーダー H

〇自己紹介

50代後半のスポーツ好き(観戦、自分でする両方)

中肉中背。最近太らないよう心がけている

〇やっている仕事

お寺専門で葬儀を行う「お寺でおみおくり愛知」の啓蒙活動及び葬儀の実施行

・「お寺で葬儀ができる」ことを知ってもらう活動

・実際に「お寺で葬儀をしたい」という方々への説明、個別相談

・いつ訃報連絡をいただいてもご満足いただける施行が行える組織体制づくり など

〇好きなモノ、コト

休日でスケジュールが合えば「フラッグフットボール」「ソフトボール」など職業や世代を越えたお付き合いを楽しんでいます。

寺葬事業部 O

〇自己紹介

前職経験とは皆無の業界及び職種に飛込み、1年経過しました。言葉や仕組み全て初めてばかりで慣れない環境でしたが周りの皆さんからのサポートもあり周りが見えるようになってきました。又、新しい仕組み構築のミッションも拝命し前職での経験を活かせる環境も配慮頂き前向きに取り組んでいます。

初孫にも恵まれ公私共に新しい刺激をもらえています。

〇やっている仕事

葬儀関連サポート、新規業務スキーム構築

〇好きなモノ、コト

高校野球観戦(元高校球児でもあり一生懸命さがお気に入りです。ただ、温暖化で少し足が遠のいてます)、JRA(毎週のボケ防止)

〇休日の過ごし方

JRA、家事手伝い(掃除、買い物、食事当番など)

寺葬事業部 S

〇自己紹介

時々熱くなるが、いつもは冷静

〇やっている仕事

葬儀全般+寺院営業

〇好きなモノ、コト

帽子

〇休日の過ごし方

過ごしやすい時間に活動し、後は休息

寺葬事業部 M

〇自己紹介

お互い切磋琢磨、助け合いがんばりましょう!

〇やっている仕事

葬儀施行(担当者)、草むしり、掃き掃除

〇好きなモノ、コト

コンサートに行きたい

〇休日の過ごし方

寝ること、炊事洗濯、部屋掃除、Netflix

管理部

仕事内容

電話・LINE/メール対応・はなえみ墓園契約事務・工程管理・経理・労務・各種管理業務

メンバー紹介

管理部 リーダー Y

〇自己紹介

日々の晩酌を楽しみに精一杯仕事してます。社内の皆さんが気持ちよく働ける環境づくりを心掛けています。

〇やっている仕事

管理部の仕事全般、労務・経理・士業との打ち合わせ

〇好きなモノ、コト

LIVE参戦・観劇 一人の時間を持てるようになったので旅行がてら色々なジャンルのLIVE等に参戦してます。

〇休日の過ごし方

半日はジムに行って体を動かすようにしています。でも、帰宅したらソファーからほぼ動きません。

管理部 O

〇自己紹介

経理担当をしています。

〇やっている仕事

管理部でやっていることは一通りやっています。

〇好きなモノ、コト

緑、観葉植物、海老

〇休日の過ごし方

ソファでゴロゴロが理想です。

管理部 O

〇自己紹介

好奇心旺盛なので、毎日楽しく過ごしています。

〇やっている仕事

事務補助全般

〇好きなモノ、コト

・バレーボールの試合観戦(髙橋藍ファン)

・食パン作り(生地の出来が毎回違うので面白い、アレンジ無限)

〇休日の過ごし方

子どもの練習や試合に同行

管理部 S

〇自己紹介

入社4ヶ月です。

〇やっている仕事

寺葬支援です。

〇好きなモノ、コト

猫カフェ(実家の猫達を懐かしんで楽しんでます)

〇休日の過ごし方

山歩き、読書

管理部 S

〇自己紹介

入社1年半です。気温が20℃以下なら元気です。

〇やっている仕事

はなえみ墓園の事務作業と備品消耗品の発注を担当しています。

〇好きなモノ、コト

ゲームと動物が好きです。猫大好き。

〇休日の過ごし方

普段はゲームをして過ごす事が多いですが、最近は出不精脱却の為に外出頻度を増やしています。

管理部 N

〇自己紹介

岡崎市出身。入社3年目になりました。

〇やっている仕事

はなえみ墓園中心の事務全般や、HPの更新などを行っています。

〇好きなモノ、コト

日常を忘れてゆっくりできるので温泉が好きです。

〇休日の過ごし方

大体は家で猫とだらだらしています。たまに温泉旅行へ行くのが楽しみです。

管理部 N

〇自己紹介

大阪出身・西尾在住の60歳男性です。

〇やっている仕事

採用・教育・労務・総務

〇好きなモノ、コト

旅行・ドライブ・美味しいものを食べること等

〇休日の過ごし方

とにかく出掛けています。

管理部 墓守団 Y

〇自己紹介

入社以来12年目を迎えています。

〇やっている仕事

追加彫刻を主として石材の加工、検品、集積、梱包などをしたり、墓石のクリーニングを担当しております。

〇好きなモノ、コト

実家のお米を作ったり、植付けなどをすること。

〇休日の過ごし方

ひたすら身体を休めています。家庭菜園で茄子・きゅうり等を作っています。

エコリサイクル事業部

仕事内容

「愛知県石材リサイクルセンター(産業廃棄物中間処理場)」の管理運営を行う部署です。当センターの業務内容は、墓じまいをして役目を終えた廃石材を破砕して、リサイクル材(砕石)として販売します。愛知県では初めての墓石専門のリサイクル施設になります。

メンバー紹介

エコリサイクル部 リーダー H

〇自己紹介

入社7年目です。家族は4人+犬。家事は苦手。

〇やっている仕事

愛知県石材リサイクルセンターに関わる企画や計画作成、運営方法の策定などが主な業務になります。

〇好きなモノ、コト

自由。復讐系のドラマを観る。

〇休日の過ごし方

食べたい物を食べに行く。基本のんびり過ごす。

エコリサイクル部 K

〇自己紹介

矢田石材店にお世話になって、はや6年。それまでは石材を山から切り出す仕事をしていましたが、今では役目を終えた石たちをリサイクルする部署で働いています。石に寄り添いながら、気がつけば四半世紀を超えてしまいました。

〇やっている仕事

重機オペレーターとして墓石の破砕作業を担当しています。

〇好きなモノ、コト

YouTube、模型、艦艇、自動車、航空機、アニメ、など(知らないことを知る満足感と、できなかったことができた時の喜び、そして、現実から逃避する醍醐味を味わえるから)

〇休日の過ごし方

のんびり体を休める

エコリサイクル部 K

〇自己紹介

墓石事業部を退職後、自宅が近いことと短時間でも良いとのことでアルバイト感覚で所属してはや一年。全く違う職種に四苦八苦しながらも楽しみながら業務に携わっています。

〇やっている仕事

搬入搬出の計量、伝票入力等

〇好きなモノ、コト

植物を育てること(癒されるから)

〇休日の過ごし方

録りためた録画を観る

エコリサイクル部 N

〇自己紹介

ニホンニスンデイマス

〇やっている仕事

解体撤去したお墓を墓地から愛知県リサイクルセンターへ運搬する収集運搬業務と重機オペレーターとして墓石の破砕作業を担当しています。

〇好きなモノ、コト

温泉。焼きそば。陶芸。

〇休日の過ごし方

ヒミツデス

お墓をつくる方で、100%の自信や確信をもって進めている人は少ないと思うんです。わからないこともあるし、迷うこともあります。

お墓をつくる方で、100%の自信や確信をもって進めている人は少ないと思うんです。わからないこともあるし、迷うこともあります。 「心が強くなるお墓参りのチカラ」

「心が強くなるお墓参りのチカラ」